当院の特徴

当院は、骨粗鬆症治療にあたって

- 専門医

- 骨粗鬆症マネジャー

- ロコモコーディネーター

- 運動器リハビリテーションセラピスト

が在中しております。お気軽にご相談下さい。

当院の骨粗鬆症治療の特長

当院では日本骨粗鬆学会所属医師と骨粗鬆症学会マネージャーが在籍して専門的な診察と治療、アドバイスを提供が可能です。

日本骨粗鬆学会のガイドラインにおいても推奨されている、DEXA法での検査を行っております。

骨粗鬆症とは

骨粗鬆症とは、骨の量(骨量)が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。日本には約1300万人以上の患者さんがいるといわれており、高齢化に伴ってその数は増加傾向にあります。

特に女性は閉経後、骨の代謝に関わっているエストロゲンの分泌が急激に減少することによって骨代謝のバランスが崩れ、骨形成が骨吸収に追いつかなくなり骨粗しょう症による骨折などの危険性が高まります。

症状

骨粗鬆症になっても、痛みはないのが普通です。しかし、転ぶなどのちょっとしたはずみで骨折しやすくなります。骨折が生じやすい部位は、せぼね(脊椎の圧迫骨折)、手首の骨(橈骨遠位端骨折)、太ももの付け根の骨(大腿骨頚部骨折)などです。

ロコモティブシンドロームはご存知でしょうか。運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態を 「ロコモティブシンドローム」=ロコモといいます。その原因には骨粗しょう症、変形性膝関節症や腰部脊柱管狭窄症など、膝・腰の痛みや体幹・下肢の筋力低下が生じて転倒しやすくなります。

骨折が生じると、その部分が痛くなり動けなくなります。また、背中や腰が痛くなった後に、丸くなったり身長が縮んだりします。

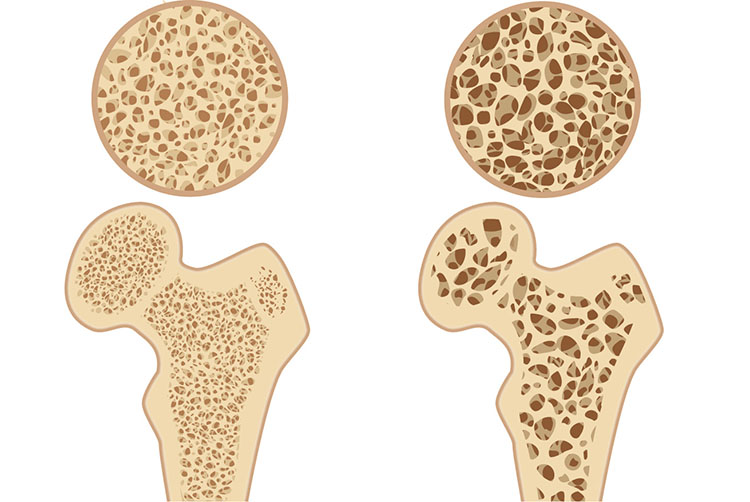

原因と病態

からだの中の骨は生きています。同じように見えても、新たに作られること(骨形成)と溶かして壊されること(骨吸収)を繰り返しています。これをリモデリングといいます。骨粗鬆症は、このバランスが崩れることでおこり、骨がスカスカになってきます。骨粗鬆症は圧倒的に女性、特に閉経後の女性に多くみられ、女性ホルモンの減少や老化と関わりが深いと考えられています。骨リモデリングといって骨を作る細胞:骨芽細胞 古い骨を食べる細胞:破骨細胞が共同して働いています。女性は閉経前後から骨芽細胞を元気にする女性ホルモンが低下することから急速に骨量が減少することがしられています。

また男女を問わず、高齢化に伴い、骨芽細胞・破骨細胞の働きが低下するのですが、破骨細胞に比べて骨芽細胞の働きがより低下するため相対的に骨量の低下が進みます。

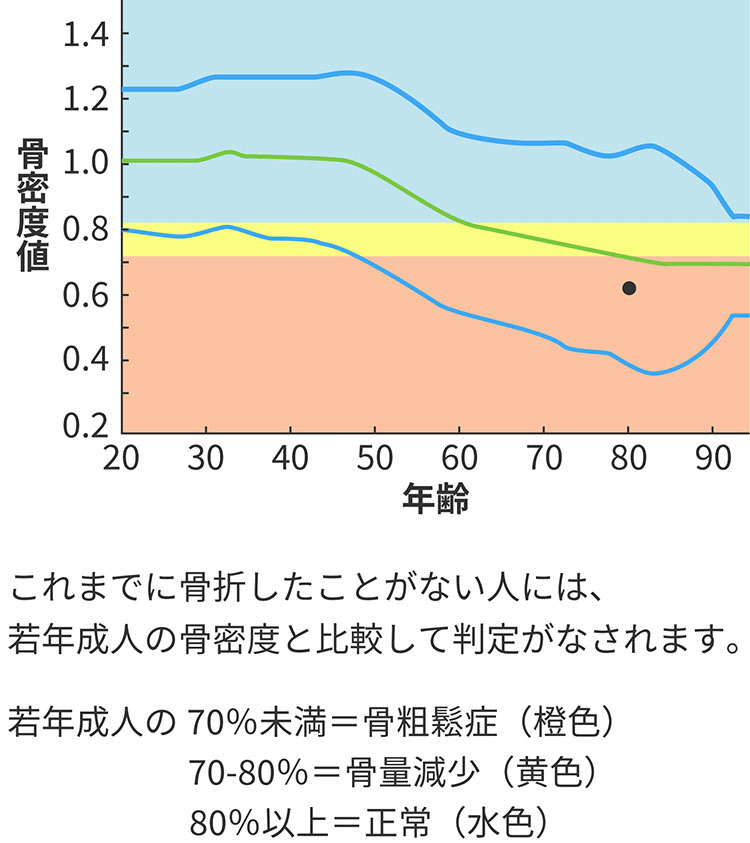

診断

診断はX線(レントゲン)検査でも可能です。

骨の量や成分(骨密度)を測定するためには、デキサ法(2重エネルギーX線吸収法)、超音波法、MD法、CT法といった詳しい検査があります。

また採血を行うことで、多発性骨髄腫、悪性腫瘍、続発性骨粗しょう症の可能性を除外し、骨形成や骨吸収の状態をチェックします。

骨塩定量検査

全身用X線骨密度測定装置

PRODIGY Fuga

X線骨密度測定装置

DEXA法とは

DEXA法とは、Dual Energy X-ray Absorptiometryの略で、2種の異なるエックス線を照射し、骨と軟部組織の吸収率の差で骨密度を測定する方法という意味です。被ばく量は極めて少なく、迅速かつ精度の高い測定ができ、骨密度測定の標準とされています。

当院は腰椎と大腿骨頸部(足の付け根の部分)を測定します。

骨折を起こしやすい部位を直接測ることで、高い精度の骨密度が分かります。また腰椎と大腿骨頸部を測定すれば、他の部位の骨折リスクの評価もすることができます。当院では腰椎と大腿骨頸部の2ヶ所を骨密度測定し、評価をしています。検査時間は10分程度で、患者さんは検査着に着替えていただき、じっと寝ているだけの検査です。

検査結果を患者さんにお渡ししています。

患者さんに検査の結果をお渡ししています。(検査結果の見方については、最後のページで簡単にご説明します。)

予防と治療

骨粗鬆症は予防が大切な病気です。

予防

- 転ばないように注意する

- カルシウムを十分にとる

- ビタミンD、ビタミンK、リン、マグネシウムをとる

- 適量のタンパク質をとる

- 禁煙し、アルコールは控えめにする

- 運動、日光浴をする

- 歯の治療をしっかりおこなう。口腔ケアは誤嚥性肺炎の防止にもなります。

治療

内服薬や注射などによる治療を行います。それと適度な運動をして転倒しにくい体を作りましょう。

現在ではカルシウムを取ることだけではなくカルシウム吸収に必要なビタミンDが推奨されます。

閉経後女性の場合はSERM :選択的エストロゲン受容体調整薬、骨のエストロゲン受容体に選択的に作用し、閉経によるエストロゲン分泌の低下によってバランスが崩れた骨代謝を調整することで、骨量の低下を改善します。一方、エストロゲンには血液凝固を促進する作用などもあることから、頻度は非常に稀とされるが本剤の注意すべき副作用として静脈血栓塞栓症などがあります。

高齢の方にはBP製剤、抗RANKL抗体などがあります。

骨折しやすい状態の方やすでに骨折したことのある方には 骨形成を促す薬としてPTH製剤、 抗スクレロスチン抗体があり、状態に応じた治療が必要です。

閉経後の女性には、整形外科医の定期的な検診をお勧めします。

(日本整形外科学会ホームページ より)

重要なことは骨量および骨質の維持強化と体幹筋力の維持です。

骨折されたかたはご存じだと思いますが、その痛みや治療の大変さからもう2度と骨折したくないと思われていると思います。残念ながら何の病気がないかたでも年齢とともに骨量は低下し脆弱骨折“いつのまにか骨折“と言っていつの間にか骨折してしまうので、骨量と骨質の維持が重要になります。もう一つ重要なことは転倒しやすくなっているので転倒しない体を作ることです。糖尿病や慢性呼吸器疾患、ステロイド治療などの合併があるかたはさらに骨折リスクが高まっています。

アメリカや日本の学会でもロコモティブシンドロームとして転倒しない体の評価とその対策予防を作り、医療関係者や皆さんに強くよびかけています。

転倒しないからだつくりは今日からでも開始できます。 治療はその人にあった治療を選択すべきですので、ぜひお気軽に検査をうけてください。